Schreibprozess begleiten

In den Schreibphasen beraten Betreuungspersonen bei Aufbau, Struktur und inhaltlicher Schwerpunktsetzung und sie beobachten die anstehenden Arbeitsschritte im Schreibprozess. Lehrer/innen geben Feedback zu den Textqualitäten (Gliederung, roter Faden, Stil) und sie verweisen auf formale Anforderungen.

Aufbau und Gliederung einer Vorwissenschaftlichen Arbeit

Umfang der VWA

Die schriftliche Arbeit hat einen Umfang von höchstens zirka 60.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen, Quellenbelegen im Text/in Fußnoten und Abstract; ausgenommen Vorwort, Inhalts-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnis) zu umfassen (§8, Absatz 4 Prüfungsordnung AHS).

Die Länge der VWA ist in engem Zusammenhang mit den Qualitätsanforderungen zu sehen.

Die Arbeit muss die fundierte Auseinandersetzung mit einer Themenstellung mittels Heranziehung und Auswertung geeigneter Ressourcen (Literatur, erhobene Daten, Interviews) dokumentieren, Fragestellungen und Methodenwahl begründen sowie Ergebnisse schlüssig darstellen. Diese Qualitätsanforderungen sind im Beurteilungsraster konkretisiert.

Elemente einer VWA

| Titelblatt | |

| Abstract |

|

| optional: Vorwort |

|

| Inhaltsverzeichnis |

|

| Einleitung |

|

| Hauptteil |

|

| Schlusskapitel/Fazit |

|

Literaturverzeichnis |

|

| ggf. Anhang, Glossar |

|

optional: Eigenständigkeits- |

|

Titelblatt

Hier finden Sie die Vorlage eines Titelblatts zur VWA in Microsoft Word zum Download.

Abstract

Ein Abstract hat die Funktion, einen längeren (wissenschaftlichen) Text kurz und dabei eindeutig zu beschreiben. Es bündelt alle wichtigen Informationen über den zugrundeliegenden Text.

Das Abstract im Wissenschaftsbetrieb

Im Wissenschaftsbetrieb dient ein Abstract als Entscheidungshilfe. Wissenschaftler/innen überlegen sich anhand des Abstracts, ob sie einen Text lesen oder nicht. Manchmal dient das Abstract auch als Kaufhilfe: Es gibt wissenschaftliche Publikationen, die nur online veröffentlicht werden und gegen Bezahlung als Ganzes abrufbar sind. In solchen Fällen entscheiden Wissenschaftler/innen auf Grundlage des Abstracts, ob sie den gesamten Text erwerben wollen.

Wenn man beim Schreiben des Abstracts von dieser Funktion ausgeht, ist leichter nachvollziehbar, welche Inhalte in das Abstract gehören, wie es aufgebaut und formuliert sein sollte.

Das Abstract bei der VWA

Im Falle der VWA sollte das Abstract 1.000 bis 1.500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen und kann auf Deutsch oder Englisch abgefasst werden. Das Abstract ist nicht Teil der eigentlichen Arbeit (wie etwa die Einleitung), sondern ist ihr vorangestellt. Es muss daher unabhängig vom Text der Arbeit verständlich sein und weist keine Gliederungspunkte auf.

Es folgt direkt nach dem Titelblatt, steht also vor dem (optionalen) Vorwort und dem Inhaltsverzeichnis. Das erste mit einer Ziffer versehene Kapitel ist daher die Einleitung („1 Einleitung“). Bezüglich der Länge der VWA ist das Abstract in die Gesamtzahl von zirka 60.000 Zeichen einzurechnen.

Das Abstract wird im Präsens verfasst und beinhaltet folgende Punkte:

- die Problemformulierung (leitende Fragestellung) und das Ziel der Arbeit

- die methodische Vorgehensweise, die gewählt wurde, um die Fragestellung(en) zu beantworten

- die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse

| Inhalte | Fragen, die bei der Erstellung des Abstracts helfen können | Was konkret zu tun ist |

| Problemformulierung und Ziel der Arbeit |

| Kurze sachliche Darstellung der zentralen Fragestellung, der darauf aufbauenden Leitfragen sowie des Ziels, das mit der Beantwortung der Frage(n) verfolgt wurde |

| Methodisches Vorgehen |

| Darstellung der eingesetzten Arbeitstechniken und Methoden |

| Darstellung der wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse |

| Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse |

Wann wird das Abstract geschrieben?

Das Abstract wird geschrieben, nachdem die gesamte Arbeit fertiggestellt ist. Erst dann ist es möglich, die oben genannten Punkte präzise und kurz darzustellen.

Vorwort

Das Vorwort ist ein kurzer Textabschnitt, der einer (vor)wissenschaftlichen Arbeit vorangestellt werden kann. Hier ist Platz für persönliche Anmerkungen wie Dankesworte oder Hinweise auf besondere Umstände beim Verfassen der Arbeit.

Das Vorwort bei der VWA ist optional.

Das Vorwort im Wissenschaftsbetrieb

Im Wissenschaftsbetrieb findet sich ein Vorwort in erster Linie in Arbeiten, die zur Veröffentlichung gedacht sind. Manche Universitäten empfehlen Studierenden das Verfassen eines Vorworts unter besonderen Voraussetzungen. Im Fall einer Veröffentlichung werden hier Erklärungen zur Entstehung der Arbeit gegeben, wie auch persönliche Rahmenbedingungen erläutert und Danksagungen bzw. Widmungen ausgesprochen.

Das Vorwort bei der VWA

Das Vorwort gehört im Unterschied zu Einleitung, Hauptteil und Schlusskapitel nicht zum eigentlichen Text einer VWA und ist kein verpflichtender Teil der Arbeit. Selbstverständlich kann auch einer VWA ein Vorwort vorangestellt werden, um etwaige Danksagungen auszusprechen oder persönliche Motive zur Entstehung der Arbeit zu erläutern.

Der persönliche Zugang

Im Vorwort kann nach eigenem Ermessen auf den persönlichen Zugang zum Thema eingegangen werden. Persönliche Interessen oder Erlebnisse haben hier ebenso Platz wie Erläuterungen dazu, wer bzw. was die Verfasserin/den Verfasser der Arbeit dazu bewogen hat, genau dieses Thema zu wählen.

Danksagung

Ebenso ist das Vorwort der geeignete Platz, um jenen Menschen einen Dank auszusprechen, die bei der Erstellung der Arbeit besonders unterstützend mitgewirkt haben (z.B. bei der Themenfindung, bei der Vermittlung von Interviewpartnerinnen und -partnern, beim Auffinden von Quellen).

Im Fall einer VWA können das sein:

- besonders inspirierende/unterstützende Lehrpersonen

- Eltern, Geschwister, Freunde

- Partner für Interviews oder Umfragen

- Personen, die im Labor/bei Experimenten regelmäßig geholfen haben

- Fachexpertinnen und -experten, mit denen während der Erstellung der Arbeit Gespräche oder Interviews geführt wurden

Wurde die Arbeit an der VWA wesentlich von externen Personen bzw. außerschulischen Institutionen unterstützt, können diese im Vorwort namentlich erwähnt werden und die Art der Unterstützung wird dargelegt. Die bedankten Personen werden mit Vor- und Zuname sowie Titel und Funktion genannt.

Das optionale Vorwort einer VWA

|

Einleitung

Die Einleitung gehört zu den fixen Bestandteilen einer VWA und dient der Orientierung. Mit der Einleitung verschaffen Sie den Leserinnen und Lesern einen Zugang zu Ihrem Text: Sie stimmen auf Ihr Thema ein und geben einen Ausblick auf die Inhalte und Vorgehensweisen. Damit wecken Sie Interesse für Ihre Arbeit und lenken die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Lesern.

| Inhalte | Fragen, die Ihnen bei der Erstellung der Einleitung helfen können | Das tun Sie konkret |

| Zugang zum Thema | Wieso hat dieses Thema Ihr persönliches Interesse geweckt? Welches Vorwissen, welche Erfahrungen, Überlegungen bringen Sie zum Thema ein? Gibt es aktuelle Debatten oder Anregungen aus dem Unterricht, die Sie motiviert haben? | Erläutern Sie den Leserinnen und Lesern sachlich, was Sie dazu bewogen hat, dieses Thema zu behandeln. |

| Bedeutung Ihres Themas | Warum ist Ihr Thema für Sie wichtig? | Begründen Sie, warum Sie es für wichtig erachten, das Thema zu bearbeiten. Erläutern Sie sachlich, warum Ihr Thema für Sie persönlich wichtig ist und welche persönliche Wissenslücke Sie mit der VWA füllen möchten. Beschreiben Sie ggf., welche gesellschaftliche oder wissenschaftliche Relevanz Ihr Thema hat. |

| Fragestellung | Welchen Aspekt aus dem von Ihnen gewählten Themenbereich bearbeiten Sie konkret? Was wollen Sie konkret herausfinden, überprüfen, nachweisen etc.? Auf welche zentrale Fragestellung wollen Sie im Zuge Ihrer Arbeit eine Antwort finden? | Formulieren Sie Ihre konkrete Fragestellung, die Sie in Ihrer VWA beantworten werden. |

| Leitfragen | Welche Aspekte haben sich aus bereits gelesener Literatur, bearbeiteten Quellen, Gesprächen etc. herauskristallisiert? Welche Teilaspekte müssen Sie bearbeiten, um Schritt für Schritt die Beantwortung Ihrer Fragestellung zu erreichen? Welche Detailfragen müssen Sie also aufeinander aufbauend beantworten, um systematisch Ihre Fragestellung zu beantworten? | Formulieren Sie die Detailfragen, die Sie aufeinander aufbauend schrittweise beantworten werden. Erklären Sie die Relevanz dieser Arbeitsschritte im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung. |

| Informationen über Quellen und Vorgangsweise | Was werden Sie tun, um die Frage(n), die Sie stellen, zu beantworten? Auf welche Quellen (z. B. Literatur, Daten-, Bildmaterial etc.) stützen Sie sich? Warum haben Sie sich für diese Quellen entschieden? Welche Arbeitstechniken und Methoden setzen Sie ein? Was müssen Sie den Leser/innen Ihrer Arbeit erklären, damit diese klar nachvollziehen können, wie Sie zu Ihren Erkenntnissen kommen und worauf Ihre Darstellungen beruhen? | Beschreiben Sie den Leserinnen und Lesern Ihre Vorgangsweise. Erklären und begründen Sie die Auswahl der Literatur und Ihre Arbeitsweisen bzw. Methoden. Stellen Sie dar, wie und wo Sie Zugang zu Ihren Quellen und Materialien gefunden haben und weisen Sie ggf. auf Schwierigkeiten bei der Literaturbeschaffung hin. |

| Aufbau | Aus welchen Teilen besteht Ihre Arbeit und wie hängen sie miteinander zusammen? Welche Funktion hat die Anordnung der einzelnen Kapitel? Welchen Beitrag leistet jeder Teil zur Beantwortung Ihrer Frage? | Beschreiben und erklären Sie den Leserinnen und Lesern den Aufbau Ihrer Arbeit. |

In der Einleitung gehen Sie auf folgende Punkte ein:

- Hinführung zu Thema, Fragestellung und Leitfragen

- Zugang zum Thema

- Bedeutung des Themas

- Fragestellung und Leitfragen der Arbeit

- Informationen zu Vorgangsweise bzw. Aufbau der Arbeit

Wann schreiben Sie die Einleitung?

Vielleicht haben Sie schon einmal gelesen oder gehört, dass die Einleitung üblicherweise nach Fertigstellung der Arbeit verfasst wird. Das stimmt insofern, als die Einleitung nach Fertigstellung der Arbeit finalisiert und mit der bestehenden Arbeit abgeglichen werden muss. Es ist aber sehr wohl sinnvoll, die Einleitung als Rohtext VOR Beginn der Arbeit zu schreiben, weil Sie sich dabei über einige wichtige Punkte klar werden müssen, die Ihnen beim Arbeiten hilfreich sein werden.

¹ Frank, Norbert/Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens.16. Aufl. Paderborn: Schöningh, 2011. S.142ff.

² Flatscher, Matthias/Posselt, Gerald/Weiberg, Anna: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für PhilosophInnen. Vorlesungsskriptum. Wien: Facultas, 2007, S. 5. https://homepage.univie.ac.at/gerald.posselt/lehre/leitfaeden/Leitfaden_Seminararbeit.pdf [Zugriff. 21.08.2019].

Hauptteil

Der Hauptteil ist das Kernstück der VWA und hinsichtlich der Zeichenanzahl der umfangreichste Teil der Arbeit. Er wird je nach gewähltem Thema, der Fragestellung, den dazugehörigen Leitfragen und Arbeitsweisen und Methoden sehr unterschiedlich ausgestaltet. Der Hauptteil besteht jedenfalls aus verschiedenen Kapiteln und häufig Unterkapiteln, in denen Sie anhand der formulierten Leitfragen Schritt für Schritt Ihre Fragestellung der VWA beantworten.

Hinweis: In Ihrer Arbeit gibt es kein Kapitel mit der Bezeichnung Hauptteil. Der Hauptteil gliedert sich entsprechend der Logik Ihrer Arbeit in inhaltliche Kapitel.

1. Methodenkapitel bei empirischen Arbeiten

Bei empirischen Arbeiten empfehlen wir ein eigenes Kapitel, in dem Sie Ihre systematische, methodische Vorgangsweise erklären. Das Methodenkapitel kann das erste Kapitel des Hauptteils Ihrer Arbeit sein oder auch nach einer theoretischen Einführung eingefügt werden.

Sie beschreiben darin die Methoden, mit denen Sie Ihr VWA-Projekt umgesetzt haben, um das Ziel Ihrer VWA – die Beantwortung der Fragestellung entlang der Leitfragen – zu erreichen und zu Ihren Resultaten zu gelangen. Sie erklären damit den Leserinnen und Lesern, wie Ihre Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zustande gekommen sind.

In diesem Kapitel können Sie auch erläutern, weshalb Sie im Laufe Ihrer Arbeit Leitfragen modifiziert oder den ursprünglich geplanten Methodeneinsatz nachjustiert haben.

| Inhalte | Fragen, die Ihnen bei der Erstellung des Methodenkapitels helfen können | Das tun Sie konkret |

| Darstellung der verwendeten Arbeitsweisen, Beschreibung des Arbeitsprozesses | Wie habe ich mein Projekt umgesetzt? Mit welchen Arbeitsweisen und Methoden habe ich die Daten generiert? Weshalb habe ich diese und keine anderen Arbeitsweisen bzw. Methoden verwendet? Wie bin ich genau vorgegangen? Wie viele Erhebungen (Experimente, Beobachtungen, Interviews, Fragebögen) habe ich durchgeführt? Mit welchen „Daten“ (Bildmaterial, Texte, Statistiken, Interviewtranskripte, Laborprotokolle etc.) habe ich gearbeitet? Nach welchen Kriterien habe ich die Auswertung vorgenommen? Wie und wo habe ich gearbeitet? | Erläutern Sie den Leserinnen und Lesern, wie Sie vorgegangen sind und welche verschiedenen Arbeitsweisen Sie verwendet haben, um zu Ihren Erkenntnissen zu kommen und Ihre Leitfragen zu beantworten z.B.:

|

Wann schreiben Sie den Abschnitt „Arbeitsweisen/Methoden“?

Das Kapitel „Arbeitsweisen/Methoden“ können Sie schreiben, sobald Sie Ihre Datenerhebung und Datenauswertung (z.B. Vergleich und die Analyse von Texten/Bildern oder die Interview-Inhaltsanalyse etc.) abgeschlossen haben. Dieser Abschnitt ist daher oft auch einer der ersten Abschnitte einer VWA, die fertiggestellt werden. Das Kapitel kann daher auch verwendet werden, um mit dem Schreiben der Arbeit zu beginnen und in einen Schreibfluss zu kommen.

2. Inhaltliche Kapitel

Die Kapitel des Hauptteils orientieren sich in der Abfolge am „Roten Faden“ Ihrer Arbeit, der sich aus den – im Zuge der Arbeit ev. präzisierten – Leitfragen ergibt. Sie stellen aufeinander aufbauend kapitelweise jene Informationen und Erkenntnisse dar, die in ihrer Gesamtheit die Beantwortung Ihrer Fragestellung ermöglichen. Denken Sie bei der Kapitelgliederung an Ihre Leser/innen: Diese können Ihren Ausführungen gut folgen, wenn sie gegliedert sind.

Das bedeutet, dass in diesen Kapiteln des Hauptteils die Darstellungen u.a. folgender Inhalte Platz finden können:

- Begriffsdefinitionen, die für das Thema wichtig sind,

- fragengeleitete Zusammenfassung von Fachliteratur,

- historische Rahmenbedingungen zum Verständnis einer gewählten Thematik,

- grundlegende Informationen zu einem Thema, die wichtig sind, um z. B. ein gewähltes Fallbeispiel oder eine bestimmte, aktuelle Problematik verstehen zu können,

- Textanalysen, -interpretationen und -vergleiche,

- Analysen bildlicher Quellen (Filme, Fotografien, Bilder, etc.),

- Analysen statistischer Daten,

- ausgewählte und in den Fließtext eingearbeitete Interview-Inhalte,

- Grafiken, Bilder, Kartenmaterialien samt dazugehöriger Erklärungen,

- Ergebnisse von Befragungen oder Beobachtungen,

- Experimente und deren Ergebnisse,

- Prozessbeschreibungen und -analysen (z. B. für angewandt-künstlerische Umsetzungen),

- mathematische Berechnungen und deren Kontextualisierung,

- Programmierprozesse und-analysen,

- etc.

Die Kapitel des Hauptteils werden verschriftlicht, sobald Ihnen alle notwendigen Informationen, Quellen und Daten zur Verfügung stehen.

Abschließendes Kapitel (Fazit/Ausblick)

Das abschließende Kapitel der VWA gehört – wie die das einleitende Kapitel – zu den fixen Bestandteilen einer VWA. Im Fazit fassen Sie Ihre zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen und spannen den Bogen zurück zur Einleitung: Sie reflektieren Ihren derzeitigen Wissensstand im Verhältnis zu Ihrem Ausgangspunkt, versuchen Ihre eingangs aufgestellten Fragestellungen zu beantworten und reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise. Damit machen Sie Ihren Leserinnen und Lesern klar, welches Wissen Sie auf welche Weise erworben, welche Antworten Sie gefunden und welche Erkenntnisse Sie gewonnen haben. Eventuell können Sie einen Ausblick geben, der an das Erarbeitete anknüpft. Eventuell nennen Sie Bereiche, die einer weiterer Bearbeitung/Untersuchung beleuchtet werden sollten.

Unterscheidung zu wissenschaftlichen Arbeiten:

Weil eine VORwissenschaftliche Arbeit nicht im wissenschaftlichen Umfeld geschrieben wird, unterscheidet sich das Schlusskapitel zur VWA in einigen Punkten von Schlusskapiteln wissenschaftlicher Arbeiten.

Der Schlussteil der VWA geht auf folgende Punkte ein:

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse

- Schlussfolgerungen und weiterführende Fragen/Ausblick

- Optional: Reflexion der Erfahrungen im Arbeitsprozess

| Inhalte | Fragen, die Ihnen bei der Erstellung des abschließenden Kapitels helfen können | Das tun Sie konkret |

| Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse | Was sind die wichtigsten Aussagen Ihrer Arbeit? Welche Ergebnisse müssen Sie zum Abschluss konkret nennen, damit sie die in der Einleitung gestellten Fragen beantworten? Welche Fragen konnten Sie nicht beantworten? Warum war die Beantwortung nicht möglich? | Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse und knapp und prägnant zusammen und stellen Sie diese in einen Bezug zu den Leitfragen. Erläutern Sie den Leserinnen und Lesern, welche für Sie die wesentlichen Erkenntnisse sind und inwieweit Ihre persönliche Wissenslücke geschlossen wurde. Erklären Sie, warum Fragen nicht beantwortet werden konnten und welche Auswirkung das auf das Gesamtergebnis Ihrer Arbeit hat. |

| Schlussfolgerungen und weiterführende Fragen | Gibt es Schlussfolgerungen, die Sie aus der Arbeit an Ihrem Thema ziehen und die für die Leser/innen wichtig sein könnten? Gibt es Aspekte, die Ihnen selbst noch immer unklar sind? Gibt es Fragen, die erst im Zuge der Arbeit aufgekommen sind und mit denen sich eine zukünftige VWA befassen könnte? Zu welchen nicht behandelten Aspekten Ihres Themas würden Sie nun nach Abschluss Ihrer VWA weiterlesen oder forschen wollen? | Erläutern Sie ggf. Schlussfolgerungen, beschreiben Sie praktische und/oder theoretische Konsequenzen Ihrer Ergebnisse. Erläutern Sie ggf., welche Aspekte Ihres Themas Sie für sich nicht klären konnten und stellen Sie die Gründe dafür nachvollziehbar dar. Diskutieren Sie ggf. auch die Beschränkungen Ihrer Arbeit und erläutern Sie, welches Vorgehen sinnvoll gewesen wäre, aber den Rahmen einer VWA gesprengt hätte. Nennen Sie konkrete Aspekte oder Fragestellungen, die aus Ihrer Sicht weiterführend bearbeitet werden könnten. Begründen Sie, warum Sie diese Punkte für wichtig halten. |

| Reflexion der Erfahrungen im Arbeitsprozess | Was haben Sie in Hinblick auf Ihre Arbeitsweisen gelernt? | Beschreiben Sie Ihre Arbeitsweise und resümieren Sie die Erfahrungen, die Sie im Arbeitsprozess gemacht haben. |

Hilfestellungen beim Verfassen der Arbeit

Schreibhilfen zum Verfassen einer VWA

Das Schreiben der VWA stellt Schülerinnen und Schüler vor unterschiedliche Herausforderungen. Nach Themenfindung, Recherche, Lesen, Exzerpieren und dem Ordnen der Ideen muss eine Struktur der Arbeit gefunden werden. Hier finden Sie Schreibhilfen zur Verfassen einer VWA (PDF).

Paraphrasieren

Paraphrasieren bedeutet, einen Text sinngemäß, also nicht wortwörtlich wiederzugeben. Schlüsselbegriffe aus dem Originaltext bleiben dabei erhalten.

Schreibhandlungen

Zusammenfassen: Bei der Übernahme von Gedanken und Inhalten wird der Ausgangstext gekürzt und somit zusammengefasst.

Wiedergeben einer ausgewählten Stellungnahme oder Position: Aus einem längeren Text werden einzelne Absätze bzw. Seiten ausgewählt und inhaltlich wiedergegeben.

Hervorheben und Erklären von einzelnen Aspekten: Aus den ausgewählten Textstellen werden einzelne Gedanken hervorgehoben und weitergeführt.

Zusammenführen und/oder Vergleichen von verschiedenen Aussagen: Aussagen verschiedener Autorinnen und Autoren zu bestimmten Aspekten werden zusammengeführt, Übereinstimmungen oder Widersprüche identifiziert.

Sinngemäße Wiedergabe

Wenngleich jedes Paraphrasieren durch die Auswahl von Einzelaspekten und durch die eigene Wortwahl einen Eingriff in den Ursprungstext bedeutet, muss dennoch die ursprüngliche Aussage beibehalten werden. Der Sinn darf keinesfalls verändert werden.

Sinnveränderungen können geschehen,

- indem man aufgrund von Einzelpassagen Rückschlüsse auf ein ganzes Werk zieht. Z. B.: Ein wichtiger Aspekt wird als fehlend beschrieben, obwohl er möglicherweise an anderer Stelle behandelt wird.

- indem im Text formulierte Einwände oder Kritikpunkte an bestimmten Positionen nicht als solche kenntlich gemacht und als Aussage der Autorin/des Autors wiedergegeben werden. Z. B.: In einem Werk über Klimaveränderung werden Argumente der Leugner/innen der Klimaerwärmung angeführt und später widerlegt. Bei der Wiedergabe der Textpassage werden diese „Argumente“ aber der Autorin/dem Autor in den Mund gelegt. Auf die spätere Widerlegung wird nicht eingegangen.

- wenn Generalisierungen bzw. Reduzierungen vorgenommen werden. Z. B.: In einem Werk über Lernschwierigkeiten wird darauf hingewiesen, dass – neben zahlreichen anderen ausgeführten Aspekten – das Schulklima zu Lernschwierigkeiten beitragen kann. Sinnentfremdet wiedergegeben wäre der Text, wenn das Schulklima generell für alle Lernschwierigkeiten verantwortlich gemacht würde.

Quellenangabe

Wie bei wörtlichen Zitaten muss auch beim Paraphrasieren klar sein, auf welche/n Urheber/in die einzelnen Aussagen zurückgehen. Beginn und Ende der Bezugnahme müssen dabei deutlich werden. Die Quellenangabe wird meistens mit einem vgl. (= vergleiche) eingeleitet.

Sprachliche Kennzeichnung

Für die Einleitung und sprachliche Kennzeichnung von Paraphrasierungen gibt es zahlreiche sprachliche Möglichkeiten:

Präpositionen und Nominalphrasen

- Laut X …

- X zufolge …

- In Anlehnung an X …

- Nach X …

- In Berufung auf X …

Verben

- Bei X wird deutlich, dass …

- X macht deutlich, betont, hält fest, dass …

- X fordert ein/e… , fordert, dass …

- X erklärt, räumt ein, stellt dar, stellt klar, stellt fest, dass …

- X meint, kritisiert, nimmt an, gibt zu bedenken, verweist auf …

- X charakterisiert, beschreibt das als …

- X behauptet, dass … (Distanzierung)

Zusammenführungen und Vergleiche

Gemeinsamkeiten/Parallelen

- X deckt sich mit Y hinsichtlich der Aussage, dass …

- X steht im Einklang mit Y …

- X kommt zur ähnlichen/selben Schlussfolgerung wie Y

- Zur selben Einschätzung kommt …

- X stimmt mit Y darin überein, dass …

Unterschiede

- Anders als X meint Y, dass …

- Im Gegensatz zu X stellt Y fest, dass …

- Während X feststellt, dass…, betont Y …

- Zu einer völlig anderen Schlussfolgerung kommt Y, wenn er schreibt …

- X und Y unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Position zu …

- X und Y widersprechen sich in ihrer Einschätzung von …

Wiedergabe von Äußerungen anderer

Der Konjunktiv I dient in der deutschen Sprache grundsätzlich der Kennzeichnung der indirekten Rede, also der neutralen Wiedergabe von Äußerungen anderer. Das ist beim Paraphrasieren grundsätzlich der Fall.

Beispiele

Im Folgenden wird beispielhaft gezeigt, wie mittels der angeführten Möglichkeiten Paraphrasierungen gestaltet werden können.

Ausgangszitate:

„Wissenschaftliche Arbeiten unterscheiden sich von anderen Texten vor allem dadurch, dass sie auf andere wissenschaftliche Texte Bezug nehmen. Das ist wichtig, denn niemand forscht in einem luftleeren Raum. Vielmehr knüpfen auch Sie in Ihrer Arbeit an einen bestehenden Diskurs an, den Sie aufgreifen und in den Sie Ihre eigene Forschung einbetten. Alle von Ihnen verwendeten Quellen müssen Sie daher sowohl im Text belegen als auch im Literaturverzeichnis aufführen.“

Prexl, Lydia: Mit digitalen Quellen arbeiten. Richtig zitieren aus Datenbanken, E-Books, Youtube und Co. 2. Auflage. Paderborn: Schöningh Verlag, 2015, S. 86.

„Wissenschaftliches Arbeiten ist ein theoretischer und/oder praktischer Erkenntnisprozess mit dem Ziel, die Ergebnisse in Form einer wissenschaftlichen Arbeit zu dokumentieren. Diese muss in jeder Hinsicht regelkonform sein und das selbstständige Denken des Verfassers belegen.“

May, Yomb: Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Anleitung zu Technik und Schriftform. Stuttgart: Reclam, 2010, S. 13.

Neutrale Wiedergabe

- Wiedergeben durch Kürzen (= Zusammenfassen)

Prexl charakterisiert hier wissenschaftliches Arbeiten vor allem durch ihre Bezugnahme auf andere wissenschaftliche Texte, auf die die eigene Arbeit aufbaut und die eindeutig zu belegen sind (vgl. Prexl, 2015, S. 86). - Wiedergeben einer Erkenntnis oder Position

Für Prexl ist ein wesentliches Merkmal wissenschaftlicher Texte die Bezugnahme auf andere wissenschaftliche Arbeiten zum Thema. Jede Forschung stehe im Kontext bereits bestehender Arbeiten und jede Arbeit müsse in diesen Kontext gestellt werden. Die Arbeiten, auf die Bezug genommen wird, seien eindeutig zu belegen – im Text und im Literaturverzeichnis (vgl. Prexl, 2015, S. 86). - Ausführen und Erklären

Prexl zufolge nimmt jede wissenschaftliche Arbeit auf andere wissenschaftliche Texte Bezug. Das ist es, was ihrer Meinung nach Wissenschaft zentral ausmacht: das Aufgreifen und Sich-Einordnen in einen bestehenden Diskurs (vgl. Prexl, 2015, S. 86). [Anm.: Hier endet die sinngemäße Wiedergabe des Ausgangstextes, daher wird die Quelle, in diesem Fall als Kurzbeleg, angeführt. Es folgt die darauf aufbauende Weiterführung des Gedankens:] Wissenschaftliches Arbeiten heißt folglich nicht, als Individuum eine geniale Einzelleistung zu entwerfen, sondern es bedeutet vielmehr, bereits getätigte Gedanken, Erfindungen und Entdeckungen zu recherchieren, sie zu beschreiben, miteinander zu vergleichen und die eigenen Untersuchungsergebnisse damit in Verbindung zu bringen. - Vergleichen von verschiedenen Aussagen

Während May wissenschaftliches Arbeiten als zielgerichteten Erkenntnisprozess mit entsprechender Dokumentation charakterisiert und dabei die individuelle gedankliche Leistung der Urheberin/des Urhebers einfordert (vgl. May, 2010, S. 13), hebt Prexl die Einbettung der Arbeit in einen bereits bestehenden Diskurs hervor, der unerlässlich für wissenschaftliches Arbeiten ist (vgl. Prexl, 2015, S. 86). [Hier wird der Indikativ gewählt und damit unbedingte Zustimmung ausgedrückt, s. u.] - Neutral durch Verb und Konjunktiv I (indirekte Rede):

Prexl hält fest, dass die Einbettung in einen bereits bestehenden wissenschaftlichen Diskurs wesentlich für wissenschaftliches Arbeiten sei (vgl. Prexl, 2015, S. 86).

Wertende Wiedergabe von Aussagen

Durch sprachliche Mittel (siehe Schreibhilfen) kommen neutrale Wiedergabe, Zustimmung oder Kritik zum Ausdruck. Dies geschieht zum einen durch die bewusste Auswahl von Verben: Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob eine Aussage mit dem Verb „stellt fest“ oder „behauptet“ eingeleitet wird. Auch durch die bewusste Wahl des Modus positioniert man sich: Indikativ drückt Zustimmung aus, Konjunktiv I ist die Standardform der indirekten Rede, Konjunktiv II vermittelt den Eindruck von Distanzierung und Skepsis.

- Zustimmung durch Verb und Indikativ:

Prexl macht deutlich, dass die Einbettung in einen bereits bestehenden wissenschaftlichen Diskurs wesentlich für wissenschaftliches Arbeiten ist (vgl. Prexl, 2015, S. 86). - Kritisch durch Verb und Konjunktiv II:

Prexl behauptet/meint, dass die Einbettung in einen bereits bestehenden wissenschaftlichen Diskurs wesentlich für wissenschaftliches Arbeiten wäre (vgl. Prexl, 2015, S. 86). - Positionierung der Verfasserin/des Verfassers durch Verwendung von Adverbien:

Zustimmung: richtigerweise, richtig, treffend, nachvollziehbar

Ablehnung: fälschlicherweise, missverständlich, widersprüchlich, irrtümlicherweise

Wie Prexl sehr treffend schreibt, geht es bei wissenschaftlichem Arbeiten um einen eigenen Beitrag zu einem bereits bestehenden Diskurs.

Selbsttest

Überprüfen Sie bei den folgenden Beispielen, ob es sich um seriöse Paraphrasierungen handelt und begründen Sie Ihre Einschätzung. Vergleichen Sie anschließend Ihre Einschätzung mit den Lösungen:

| Paraphrase | +/– | Begründung |

| May nennt vier zentrale Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens: systematisches Erkenntnisstreben, Dokumentation der Ergebnisse, die Einhaltung von Regeln und die eigene gedankliche Leistung (2010, S. 13). [Da einleitend der Autor namentlich genannt wird, reichen im Kurzbeleg Jahr und Seitenangabe.] | ||

| Prexl behauptet, es sei bei wissenschaftlichem Arbeiten keine eigene gedankliche Leistung nötig (2015, S. 86). | ||

| Prexl betont die Bedeutung der Einbettung der eigenen Arbeit in einen wissenschaftlichen Diskurs (2015, S. 86). | ||

| Sowohl die Einbettung in den bereits bestehenden wissenschaftlichen Diskurs (Prexl, 2015, S. 86) als auch die eigene gedankliche Leistung (May, 2010, S. 13) sind für wissenschaftliches Arbeiten unerlässlich. | ||

| Für May ist praktisches Forschen bei wissenschaftlichem Arbeiten unerlässlich (2010, S. 13). |

|

Lösungen

| +/– | Begründung | |

| May nennt vier zentrale Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens: Systematisches Erkenntnisstreben, Dokumentation der Ergebnisse, die Einhaltung von Regeln und die eigene gedankliche Leistung (2010, S. 13). | + | Inhaltlich korrekte Wiedergabe der Aspekte, die May nennt; eigene Formulierung, Übernahme von Schlüsselbegriffen; Kenntlichmachung der Quelle durch Kurzbeleg. |

| Prexl behauptet, es sei bei wissenschaftlichem Arbeiten keine eigene gedankliche Leistung nötig (2015, S. 86). [Da hier die Autorin namentlich genannt wird, reicht im Kurzbeleg Jahr und Seitenangabe]. | – | Wenngleich in diesem einen vorliegenden Absatz der Aspekt „eigene gedankliche Leistung“ nicht vorkommt, handelt es sich um eine Unterstellung, Prexl würde diese Behauptung anstellen. Sie sagt das nicht und es ist unbekannt, was die Autorin an anderer Stelle schreibt. |

| Prexl betont die Bedeutung der Einbettung der eigenen Arbeit in einen wissenschaftlichen Diskurs (2015, S. 86). | + | Sinngemäße Wiedergabe eines zentralen Aspekts aus dem Ausgangszitat. |

| Sowohl die Einbettung in den bereits bestehenden wissenschaftlichen Diskurs (Prexl, 2015, S. 86) als auch die eigene gedankliche Leistung (May, 2010, S. 13) sind für wissenschaftliches Arbeiten unerlässlich. | + | Inhaltliche Zusammenführung von zwei verschiedenen Quellen mit eindeutigen Belegen. |

| Für May ist praktisches Forschen bei wissenschaftlichem Arbeiten unerlässlich (2010, S. 13). | – | Die Aussage wird verfälscht: May spricht von einem theoretischen und/oder praktischen Erkenntnisprozess. D. h., auch ein ausschließlich theoretischer Erkenntnisprozess ist zulässig. |

Verwendete Quellen

May, Yomb: Wissenschaftliches Arbeiten. Eine Anleitung zu Technik und Schriftform. Stuttgart: Reclam, 2010.

Prexl, Lydia: Mit digitalen Quellen arbeiten. Richtig zitieren aus Datenbanken, E-Books, Youtube und Co. 2. Auflage, Paderborn: Schöningh Verlag, 2015.

Literatur

Kühtz, Stefan: Wissenschaftlich formulieren. Tipps und Textbausteine für Studium und Schule. Paderborn: Schöning Verlag, 2011.

Schreilechner, Adelheid/Maresch, Günther: klar. Matura. Vorwissenschaftliche Arbeit. Wien: Jugend & Volk, 2017.

Arbeiten mit Word

Vom Einrichten der Arbeitsumgebung über Dokumentvorlagen bis hin zum Finalisieren der VWA – die Schulungsunterlagen von Erich Schmidt „VWA & Word” (PDF) bieten viele nützliche Hinweise zum Arbeiten mit dem meistverbreiteten Textverarbeitungsprogramm.

Formale Gestaltung und Textverarbeitung

Format

- DIN A4

Umfang

- Max. 60.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen, Quellenbelegen im Text, Fußnoten, exkl. Vorwort, Inhalts-, Literatur-, Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis).

- Es können auch praktische und/oder grafische Arbeiten miteinbezogen werden.

Exemplare

- Abgabe von zwei Exemplaren in gebundener Form (Art der Bindung je nach schulinterner Regelung) an die betreuende Lehrperson sowie digital durch Hochladen in die VWA-Datenbank bzw. per USB-Stick o. Ä. am Schulstandort.

- Bei Einbeziehung praktischer und/oder graphischer Arbeitsformen sind auch diese physisch beizulegen.

Inhaltsverzeichnis

- Numerische Gliederung nach Haupt- und Unterkapiteln nach der Dezimalklassifikation (1/1.1/1.1.1).

- Eine Untergliederung in 1.1.1 ist nur sinnvoll, wenn auch ein 1.1.2 folgt.

- Es sollten dabei in der Regel nicht mehr als drei Ebenen gebildet werden.

- Jeder ausgewiesene Gliederungspunkt ist mit einer Seitenzahl zu versehen, mit der man das Kapitel in der Arbeit findet.

Layout

- Nummerierung der Seiten

- Variante 1: Das Titelblatt zählt als Seite 1, wird jedoch nicht nummeriert. Es folgen Abstract, Vorwort und Inhaltsverzeichnis, die fortlaufend mitgezählt werden, ohne mit Seitenzahlen versehen zu werden.

- Variante 2: Abstract, Vorwort und Inhaltsverzeichnis werden mit römischen Ziffern nummeriert, die erste Seite der Einleitung erhält die arabische Ziffer 1.

- Titelblatt

Dieses enthält folgende Informationen:- Thema der Arbeit

- Name der Verfasserin/des Verfassers

- Klasse

- Name und Adresse der Schule

- Name der Betreuungsperson

- Abgabedatum

Grafische Gestaltung

Für den Gesamteindruck entscheidend ist auch die einheitliche Gestaltung

- der Seitenränder (linker Randabstand ca. 2,5 cm, zusätzlich ist für das Binden ein Bundsteg von ca. 1 cm zu empfehlen; rechter Randabstand 2 bis 2,5 cm)

- der Überschriften

- der Kopf- und Fußzeilen

- der Fußnoten

- Satz

- vorzugsweise Flattersatz linksbündig

- Schrift

- Durchgängige Verwendung einer gut lesbaren Schriftart (z. B. Calibri)

- Es sollten nicht mehr als zwei Schriftarten im Dokument verwendet werden.

- Schriftgröße: 12pt für Text, 10pt für Fußnoten unterstützt die Lesbarkeit.

- Zeilenabstand

- Standardtext 1,5-zeilig, Fußnoten einzeilig.

- Zitate im Umfang von drei oder mehr Zeilen werden als Textblock eingerückt, ansonsten können sie unterschiedlich gestaltet werden: 12pt, kursiv oder 11pt, einzeilig.

- Hervorheben von Texten

- Überschriften durch Fettdruck und Schriftgrad

- im Fließtext durch Kursivschrift

- Einfügen von Bildern und Tabellen

- Alle Bilder und Tabellen sind zu nummerieren und zu beschriften.

- Im Text ist auf sie Bezug zu nehmen.

- Die Quellen aller Bilder und Tabellen sind am Ende der Arbeit in einem Verzeichnis anzuführen. Das kann in einem gemeinsamen Verzeichnis oder getrennt geschehen.

Literaturverzeichnis

- Alle verwendeten Quellen sind am Ende der Arbeit in einem Literaturverzeichnis anzugeben.

- Grundsätzlich werden die angeführten Quellen alphabetisch nach AutorInnennamen geordnet.

- Wie für das Zitieren, gibt es auch beim Literaturverzeichnis unterschiedliche Optionen, die vor allem zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften variieren. Wesentlich ist, dass die Angaben eine eindeutige Identifizierung der Quelle ermöglichen.

Urheberrecht und Plagiat

Was ist ein Plagiat?

Wer fremdes geistiges Eigentum in seiner Arbeit verwendet, ohne dies im unmittelbaren Zusammenhang zu belegen, plagiiert, d.h. er/sie begeht geistigen Diebstahl. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Text wortwörtlich übernommen oder paraphrasiert, übersetzt oder zusammengefasst wurde. Es reicht auch nicht, die verwendete Quelle an späterer Stelle oder gar nur im Literaturverzeichnis anzugeben.

Dem Recht, fremdes geistiges Eigentum in seiner Arbeit zu verwenden, steht die Pflicht gegenüber, dies auch genau und präzise zu dokumentieren.

Wörtliche Übernahmen (Zitate) sind als solche kenntlich zu machen. Zu diesem Zweck kann man sie

- als Textblock einrücken

- sie kursiv setzen oder eine kleinere Schriftgröße verwenden (Formale Gestaltung).

Wo – wörtlich oder inhaltlich in Form von Paraphrasierung – fremde Texte übernommen wurden, ist dies in unmittelbarem Zusammenhang mit genauer Angabe zu belegen. Eine solche Quellenangabe kann entweder im laufenden Text in eine Klammer gesetzt werden oder in Fußnoten oder Endnoten erfolgen. Was genau in einer solchen Quellenangabe stehen muss, legen (häufig nach Disziplinen verschiedene) Regeln fest. (Literaturverzeichnis, Richtig zitieren)

Um plagiierte Arbeiten zu entlarven, werden heute unterschiedliche Programme (Plagiatssoftware) eingesetzt, weshalb die Arbeiten auch in digitaler Form abgegeben werden müssen. Das gilt auch für die Vorwissenschaftliche Arbeit. Solche Programme vergleichen den Text der abgegebenen Arbeit mit allen dem jeweiligen Programm zur Verfügung stehenden Unterlagen (Internet, Datenbanken, eBooks ...) und listen Übereinstimmungen auf.

Hinweise auf mögliche Plagiate können sich schon vor einem möglichen Softwareeinsatz aus stilistischen Brüchen, mangelhafter Kohärenz oder ungewöhnlichen Ausdrucksweisen ergeben.

Plagiate können mit voller Täuschungsabsicht in einer Arbeit verwendet werden und damit den Tatbestand des Betruges erfüllen. Einzelne Worte in einem solchen Text zu ändern verstärkt eher noch den Eindruck einer Betrugsabsicht.

Plagiate können auch aus schlampiger Arbeit resultieren, wenn beim Recherchieren und Sammeln von Material nicht von Anfang an auf sorgfältiges Arbeiten geachtet wurde (schlampige Quellenangabe, sorgloses Zusammenkopieren ...).

Plagiieren beim Verfassen der VWA

Nach der Abgabe der Vorwissenschaftlichen Arbeit in digitaler Form wird diese durch eine Plagiatssoftware überprüft. Der Prüfbericht steht der Betreuungsperson für die Beschreibung der Arbeit zur Verfügung. Der Nachweis eines Plagiats kann zur Folge haben, dass die VWA als vorgetäuschte Leistung nicht beurteilt wird, was eine Wiederholung des gesamten Prüfungsgebietes bedeutet.

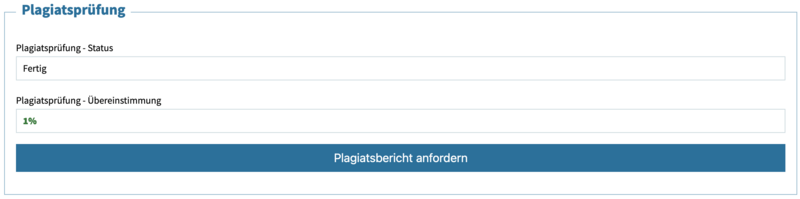

Die Plagiatsüberprüfung im ABA-Portal

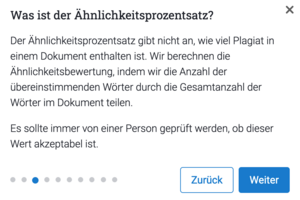

Im ABA-Portal eingereichte Arbeiten werden automatisch durch eine Plagiatssoftware überprüft. Dieser Vorgang kann bis zu 48 Stunden dauern. Ist die Plagiatsüberprüfung abgeschlossen, erhält die Betreuungsperson Zugriff auf den Plagiatsbericht und kann mithilfe diverser Filterfunktionen den vorgeschlagenen "Ähnlichkeitsprozentsatz" kritisch prüfen und interpretieren. Es ist jedoch wichtig, zu bedenken, dass eine Plagiatsüberprüfungssoftware der Betreuungsperson nicht die Entscheidung darüber abnehmen kann, ob es sich bei einer Arbeit um ein Plagiat handelt oder nicht. Diese Entscheidung muss die Betreuerin/der Betreuer selbst treffen. Dabei muss beachtet werden, dass die Software i.d.R. nur jene Textstellen ausfindig macht, die online verfügbar sind.

>> Mehr dazu lesen Sie unter Interpretation des Plagiatsberichts.

Für Fragen zur technischen Handhabung steht das Handbuch Anleitung ABA-Portal: Gesammelte Informationen zur Plagiatsprüfung von bit media zur Verfügung.

Interpretation des Plagiatsberichts

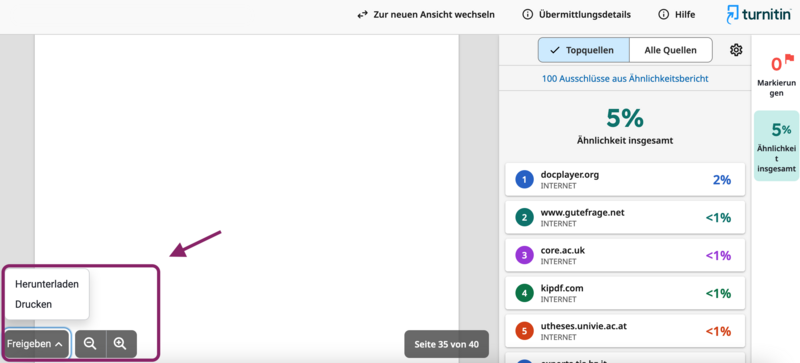

Die Resultate der Plagiatsanalyse (“Ähnlichkeitsbericht”) im ABA-Portal können von der Betreuerin bzw. dem Betreuer der VWA eingesehen werden. Die VSD und die Schulleiterin bzw. der Schulleiter sehen nur den Status der Arbeit.

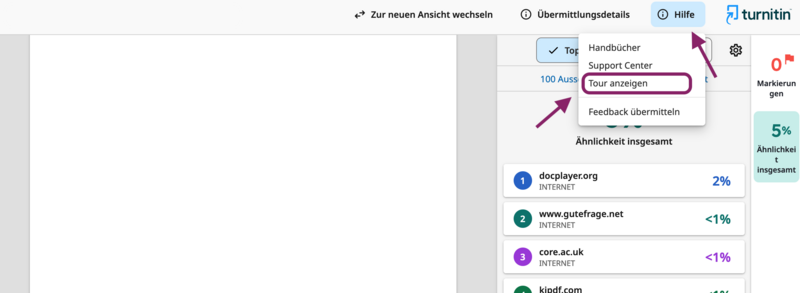

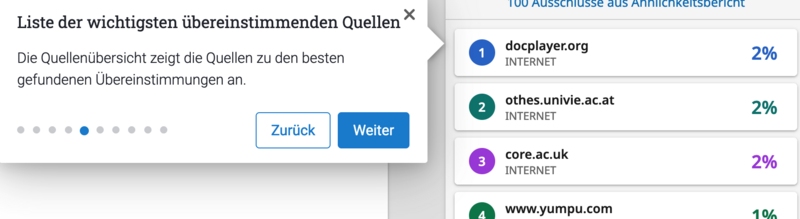

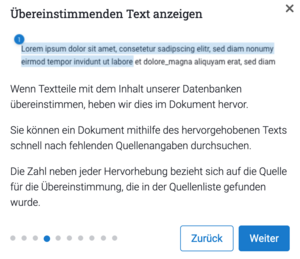

Hilfsfunktion für die Interpretation der ausgewiesenen Übereinstimmungen

Über den Menüpunkt „Hilfe“ kann eine kurze Erklär-Tour zu den wichtigsten Elementen des Plagiatsberichts gestartet werden.

Bei dieser Tour wird unter anderem kurz erklärt, wie der Ähnlichkeitsprozentsatz ermittelt wird, wie man weitere Informationen zu möglichen Quellen erhält und wie man zwischen verschiedenen Berichtsmodi wechselt.

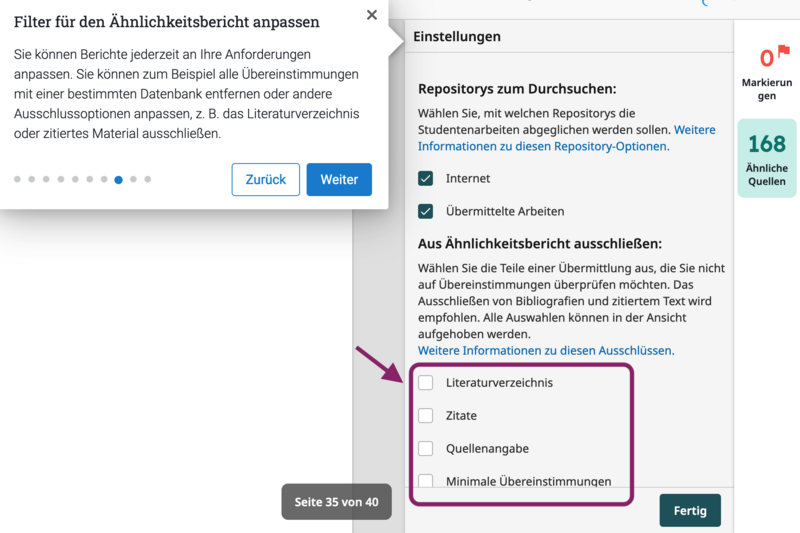

Filtereinstellungen ermöglichen es, bestimmte Teile der Arbeit wie das Literaturverzeichnis, die Quellenangaben oder direkte Zitate aus dem Ähnlichkeitsbericht auszuschließen.

Bei der Plagiatsüberprüfung markierte Textstellen oder Quellen können von der Betreuungsperson manuell ausgewählt und gegebenenfalls von der Überprüfung ausgeschlossen werden. Dadurch sinkt der Ähnlichkeitsprozentsatz.

Sind alle als unverdächtig eingeschätzten Quellen und Textstellen ausgeschlossen worden, hat die Betreuerin oder der Betreuer das Ergebnis des Plagiatsberichts bei der Beschreibung der Arbeit (Ausfüllen des Beurteilungsrasters) zu berücksichtigen. Besteht Plagiatsverdacht, ist der ausgedruckte Plagiatsbericht der Beschreibung der schriftlichen Arbeit (Beurteilungsraster) beizulegen.

Wann liegt ein Plagiat vor?

Das Auffinden von wörtlichen Übereinstimmungen bedeutet nicht automatisch das Vorliegen eines Plagiats. Die Plagiatssoftware ist als Tool zu verstehen, das der Qualitätskontrolle dient. Es handelt sich nicht um eine übergeordnete Instanz bei der Entscheidung, ob ein Plagiat vorliegt oder nicht. Eine sorgfältige Überprüfung der Übereinstimmungen durch die betreuende Lehrperson ist essentiell. Die Letztentscheidung, ob ein Plagiat vorliegt, liegt bei der Prüfungskommission.

Eine VWA kann jedenfalls nur dann als plagiiert bezeichnet werden, wenn die Übernahme fremder Quellen (in wörtlicher Wiedergabe oder in Paraphrase) OHNEentsprechende Zitate bzw. Verweise (Vgl.) vorsätzlich, systematisch und in wesentlichen Teilen der Arbeit erfolgt ist.

Die Plagiatssoftware kann nur Übereinstimmungen im klassischen Sinn überprüfen. KI-generierte Texte können nach dem aktuellen Stand der Technik nicht ausgewiesen werden. Die Verwendung von KI-Tools muss von der Schülerin oder dem Schüler nachweislich dokumentiert werden, unabhängig davon, in welcher Phase des Arbeitsprozesses sie zum Einsatz kommen. Die Handreichung Die Verwendung KI-basierter Tools beim Erstellen abschließender Arbeiten – Potenziale, Risiken und beurteilungsrelevante Aspekte bietet hierzu grundlegende Informationen.

Die Betreuerin/der Betreuer hat bei der Beschreibung der Arbeit (Ausfüllen des Beurteilungsrasters) das Ergebnis der Plagiatsprüfung zu berücksichtigen. Besteht Plagiatsverdacht, ist der ausgedruckte Plagiatsbericht der Beschreibung der schriftlichen Arbeit (Beurteilungsraster) beizulegen. Die Kandidatin oder der Kandidat wird auch in diesem Fall zur Präsentation und Diskussion zugelassen.

Wenn die Prüfungskommission zur Ansicht kommt, dass die Bearbeitung des Themas nicht korrekt erfolgt ist und sich der Plagiatsverdacht bestätigt, wird die Arbeit als vorgetäuschte Leistung nicht beurteilt. Die Kandidatin oder der Kandidat muss das Prüfungsgebiet VWA wiederholen und ein neues Thema einreichen.

Urheberrecht und Bildrechte

Prinzipielles zum Urheberrecht

Die Bildersuche in Google oder in anderen Suchmaschinen liefert eine unübersehbare Fülle von Abbildungen zu nahezu jedem denkbaren Thema. Dabei ist jedoch die Mehrzahl dieser Bilder an Urheberrechte geknüpft.

Diese Urheberrechte müssen bei einer Veröffentlichung in Dokumenten - vom Flugblatt bis zur Dissertation – berücksichtigt werden. Dabei genügt es in vielen Fällen nicht, die Quelle anzugeben: Bilder, Fotos, Cartoons und Diagramme sind häufig an eine kostenpflichtige Lizenz gebunden.

Urheberrecht ist bei der VWA nicht anzuwenden

Eine Vorwissenschaftliche Arbeit ist eine Prüfungsarbeit und wird als solche nicht veröffentlicht. Sie wird in das passwortgeschützte ABA-Portal hochgeladen und zweifach ausgedruckt in der Schule abgegeben. Zugang zu dieser Arbeit haben somit nur die dafür berechtigten Personen der Schule bzw. der Schulaufsicht und -verwaltung. Die Nichteinhaltung urheberrechtlicher Bestimmungen (z.B. die fehlende, mangelhafte oder falsche Angabe der Urheberin/des Urhebers eines Bildes) kann zwar bei der Beurteilung der VWA berücksichtigt werden, rechtliche Konsequenzen gibt es jedoch nicht. Es können also an sich Bilder jeder Art verwendet werden, da für eine nicht veröffentlichte schulische Prüfungsarbeit keinerlei Lizenzgebühren zu bezahlen sind.

Urheberrecht im Falle der Veröffentlichung der VWA

Dies ändert sich, sobald die Prüfungsarbeit bei Wettbewerben etc. eingereicht und ins Internet gestellt wird. Es handelt sich dann um eine Publikation. In diesem Fall muss für die Verwendung von fremden Abbildungen die entsprechende Genehmigung zur Verwendung eingeholt werden.

Nutzungsrechte

Urheber/innen können die Nutzung (Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, Zurverfügungstellung im Internet, …) ihrer Werke gestatten, diese Bewilligung aber auch einschränken. So kann es passieren, dass ein Foto nur in Österreich während eines festgelegten Zeitraums für eine bestimmte Mediengattung verwendet werden darf. Die Rechte zur Verwendung von Fotos können von der Fotografin/vom Fotografen selbst bzw. von einer sie/ihn vertretenden Fotoagentur wahrgenommen werden. Die Verwendung von Fotos (auch wenn sie im Internet zu finden sind) muss meist entsprechend finanziell abgegolten werden. Ohne Zustimmung der Fotograf/inn/en darf kein Bild verwendet werden.

Bearbeitungsrecht

Ist das Bearbeitungsrecht nicht vereinbart, so gilt bereits eine Farb- oder Tonwertkorrektur des Original-fotos als Eingriff in das Urheberrecht der Fotografin/des Fotografen. Bei einem Streitfall vor Gericht wird in der Regel zugunsten der Urheber/innen entschieden. Daher ist es wichtig, vor jeder Veröffentlichung einer VWA die explizite Zustimmung der Berechtigten einzuholen.

Wer ist bei der Verletzung des Urheberrechts verantwortlich?

Verantwortlich für Verstöße gegen das Urheberrecht ist in diesem Fall die Person, die die Arbeit veröffentlicht bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht:

- die Schülerin bzw. der Schüler

- die Schule

Die Betreuungsperson einer Arbeit kann für Urheberrechtsverletzungen, die sich aus der Veröffentlichung ergeben, nicht verantwortlich gemacht werden, sofern sie nicht für die Veröffentlichung mitverantwortlich zeichnet.

Die Verletzung von Urheberrechten kann dazu führen, dass Lizenzen auf dem Gerichtsweg eingeklagt werden.

Abgabe der schriftlichen Arbeit

Abgabe über das ABA-Portal

Die schriftliche Arbeit sowie das Begleitprotokoll sind vom Schüler/von der Schülerin im PDF-Format im ABA-Portal hochzuladen. Zum Zweck der Plagiatsprüfung muss dabei die Einwilligung zur Übermittlung der Arbeit an Turnitin gegeben werden.

Das Abstract wird (in kopierter Form) im Rahmen des Abgabeprozesses in das dafür vorgesehene Pflichtfeld übertragen. Aus technischen Gründen muss die Eintragung ein zweites Mal vorgenommen werden. Im ABA-Portal sind derzeit zwei Pflichtfelder für die Eingabe des Abstracts vorgesehen. An einer Lösung wird gearbeitet.

Wurde die VWA in deutscher oder englischer Sprache verfasst, erfolgt die Eingabe des Abstracts in beiden Pflichtfeldern in einer der beiden Sprachen. Wurde die VWA in einer anderen Fremdsprache verfasst, wird das Abstract im ersten Feld in deutscher oder englischer Sprache eingetragen. Im zweiten Textfeld kann der Eintrag in der Sprache der Arbeit erfolgen.

Die Abgabe erfolgt über den Menüpunkt Meine Arbeit.

- Eine Hilfestellung mit Screenshots der Eingabefelder im ABA-Portal steht hier zum Download zur Verfügung.

- Zum Login ins ABA-Portal geht es hier.

Plagiatsbericht und Zuordnung der Arbeit zu einem der übergeordneten Themenbereiche

Mit der digitalen Abgabe der Arbeit durch die Schülerin/den Schüler wird die VWA einer Plagiatsüberprüfung unterzogen. Nach Begutachtung des Plagiatsberichts veranlasst schließlich die betreuende Lehrperson die Zulassung der Kandidatin bzw. des Kandidaten zur Präsentation und Diskussion. Im Zuge des Freigabevorgangs muss die Betreuerin/der Betreuer die Arbeit einer der vorgegebenen Kategorien (z.B.: Ernährung/Gesundheit/Sport) zuordnen.

Abgabe in zweifacher ausgedruckter Form

Neben der digitalen Abgabe, muss die VWA in zweifach ausgedruckter Form abgegeben werden.

Das Abstract findet sich in der fertigen Arbeit nach dem Titelblatt bzw. vor dem Inhaltsverzeichnis (siehe dazu auch > Elemente einer VWA).

Die unterschriebene Eigenständigkeitserklärung sowie das Begleitprotokoll sind einem der beiden ausgedruckten Exemplare beizulegen.